いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。

再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。

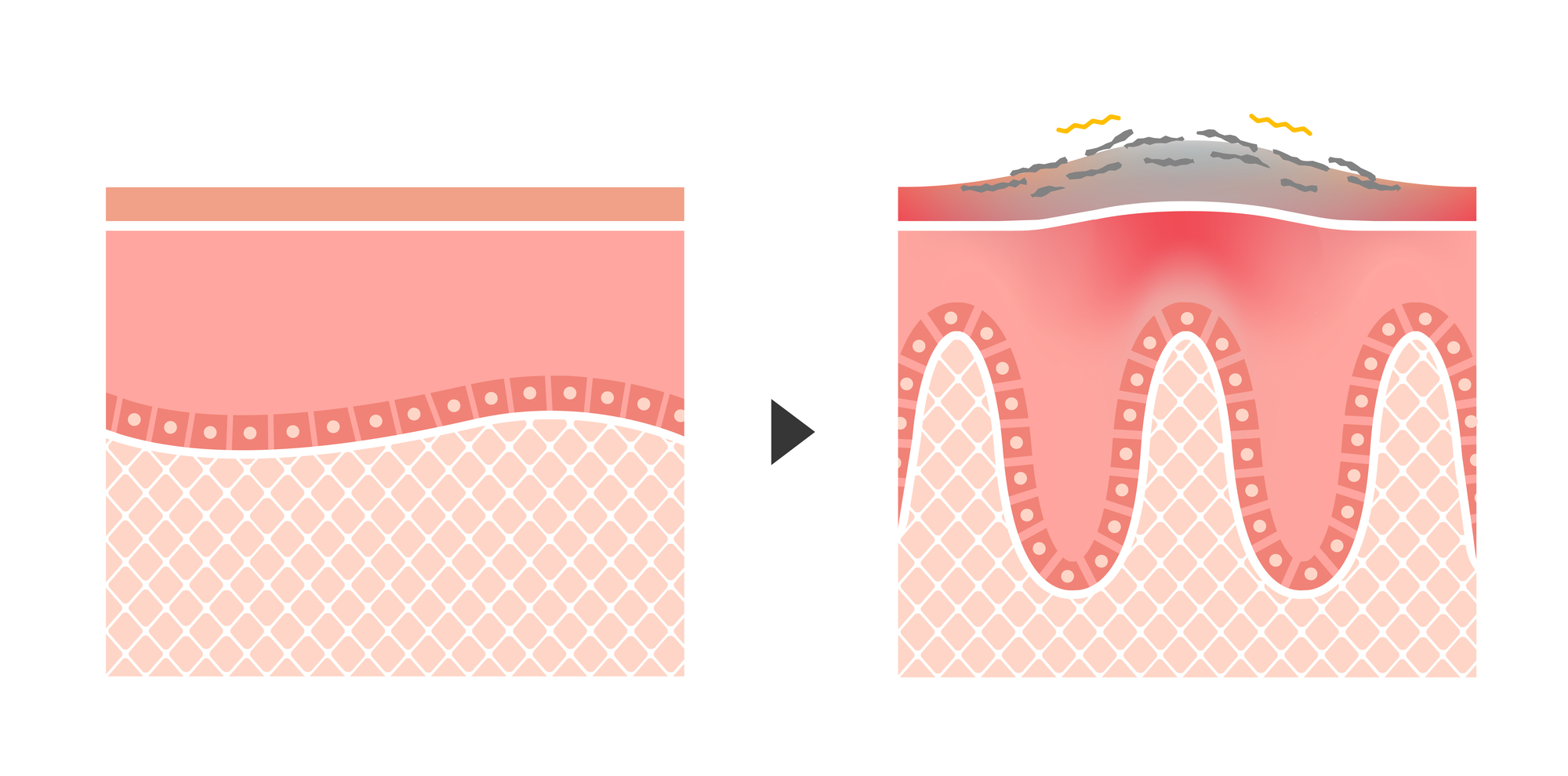

乾癬(かんせん)

乾癬を発症した場合、紅斑(こうはん)と鱗屑(りんせつ)が生じます。

乾癬を発症した場合、紅斑(こうはん)と鱗屑(りんせつ)が生じます。

紅斑は、周囲との境目がはっきりした赤みを帯びた皮膚であって、鱗屑は銀白色のかさぶたのことです。紅斑は赤く盛り上がっていて、鱗屑は乾燥したかさぶたがはがれ落ちていくというように、同じ疾患が原因であるにもかかわらず、性状が異なります。摩擦などの刺激が加わると、正常な皮膚にも乾癬の症状が拡大していき、爪に変形が起こり、関節にも痛みや変形が生じることもあります。

また、患者様の50%程度にかゆみが生じます。症状は、軽快と悪化を何度も繰り返します。夏には症状が改善され、冬は乾燥しやすいので症状が悪化しがちです。

皮膚に刺激が加わると乾癬に

似た症状が起こるケブネル現象

乾癬には、ケブネル現象と呼ばれる特徴があります。

皮膚に現れる皮疹がない部分を引っかいたりして外的刺激を与えると、約2週間後に刺激を加えた部位に乾癬と似た皮疹が現れます。このケブネル現象のため、外的刺激が加わりやすい場所(手足、肘、膝、髪の生え際、後頭部、耳、手の爪、臀部(特に臀裂部)など)に乾癬の皮疹が現れやすいです。

乾癬のタイプと症状

乾癬には様々なタイプに分けられ、タイプによって症状の出現が違います。

以下、代表的な乾癬のタイプについてご説明します。

尋常性乾癬

(じんじょうせいかんせん)

尋常性乾癬とは「普通の乾癬」という意味で、乾癬を発症した方のうち約70〜80%がこれに該当します。症状は、皮膚が赤くなる紅斑が生じたり、銀白色のフケのような鱗屑がはがれ落ちたり、皮膚が盛り上がる浸潤または肥厚が生じたりします。

外部からの刺激を受けやすい部位、例えば頭皮、髪の生え際、肘、臀部、太もも、膝、すねなどに生じることが多いです。始まりは直径数ミリの小さな発疹で、それが時間の経過に伴って赤く盛り上がった発疹に成長します。正常な部位の皮膚に引っ掻いたり擦ったりするなど刺激を加えると、刺激したところに発疹が現れることがあります(ケブネル現象)。この現象は、眼鏡、衣服、ベルトなどの刺激でも生じることがあるので、衣服は柔らかい素材や大きめのものを選び、皮膚に刺激を与えないようにしましょう。

また、乾癬発症者の約40〜80%は、爪にも乾癬の症状が生じ、爪が浮き上がって白く濁ったり、爪の表面がガタガタになったりします。約半数の患者様に皮膚のかゆみが生じますが、その程度は人によって異なります。

乾癬性関節炎

(かんせんせいかんせつえん)

乾癬性関節炎は、乾癬患者様の約15%に見られる関節の炎症です。

手足の関節(特に指先の関節)、首や背骨、アキレス腱、足の裏などに、腫れ、痛み、変形、こわばりを引き起こします。関節リウマチと同様の症状を示しますが、別の疾患です。多くの場合、関節症状の前または同時に乾癬の皮膚症状が起こりますが、皮膚症状が遅れて出ることもあります。爪に乾癬の症状があると関節炎を招きやすいです。

乾癬性関節炎は、乾癬の皮膚症状と関節の症状が関連していることを自覚しにくく、見落としてしまうことが多いです。関節の治療が遅れてしまった場合、関節の症状が重症化し、変形したままの状態になる可能性があるため、早期発見と早期治療が重要です。

滴状乾癬

(てきじょうかんせん)

滴状乾癬では、直径0.5〜2cm程度の発疹が身体のいたるところに生じます。

子どもや若者によく見られ、乾癬発症者の約4%がこのタイプです。何かの感染症がきっかけとなって発症することが多く、なかでも、扁桃腺炎がきっかけとなるケースが多いです。発症のきっかけとなった感染症を治療することで滴状乾癬の症状も改善しますが、滅多にないですが、再発を繰り返したり、尋常性乾癬を発症したりすることもあります。

乾癬性紅皮症

(かんせんせいこうひしょう)

発症率は、乾癬発症者の約1%と非常に稀なタイプです。

尋常性乾癬が全身に拡大し、全身の9割以上の皮膚に赤みが生じ、小さい鱗屑がはがれ落ちるようになります。また、発熱や倦怠感なども現れます。皮膚炎、感染症、薬剤などがきっかけとなり、それ以外にも、乾癬の不十分な治療、科学的根拠のない治療、乾癬の治療をしなかったことも発症に繋がります。

膿疱性乾癬

(のうほうせいかんせん)

赤みや発熱、膿を含んだ球状の袋である膿疱がいくつも現れます。膿疱は感染性のものではありませんので他人に感染することはありません。

膿疱性感染は2種類に分けられ、発疹が指先、手のひら、足の裏など体の一部にしか見られない限局型、急な発熱に伴って全身に赤みと膿疱が生じる汎発性膿疱性乾癬があります。汎発性膿疱性乾癬が起こることは滅多にありませんが、一旦発症するとほとんどの場合は重症になり、入院治療が必要になります。なお、汎発性膿疱性乾癬は厚生労働省から難病指定されており、一定の条件で医療費助成を受給できる制度があります。

白癬

POINT!

白癬は感染症の一種で、白癬菌と呼ばれる真菌(カビの仲間)に感染することで発症します。

白癬は感染症の一種で、白癬菌と呼ばれる真菌(カビの仲間)に感染することで発症します。

足に起こる白癬は、いわゆる「水虫」です。日本には約10種類の白癬菌が存在しますが、そのうち2種類が水虫の原因となります。白癬菌はケラチン(タンパク質の一種)を餌に成長していきます。そのため、白癬菌は、皮膚の角質層、毛、爪などのケラチンが集中する部位に感染します。

国内では、水虫や爪水虫は、それぞれ5人に1人、10人に1人の割合で発症していると考えられています。

白癬のタイプと症状

白癬は発症する場所によって、それぞれ俗称で呼ばれることが多いです。

足白癬(水虫)

足に発生する白癬で、俗に言う「水虫」です。

足白癬の症状には主に以下のような3種があり、2種以上の症状が起こる場合も少なくありません。

- 趾間型(しかんがた)

足白癬の中で最も多く、かゆみを伴い、症状が足の指の間に現れます。まず足の指の間に赤みや小さな水疱が生じ、しばらくして皮膚がふやけたように白くなって、ぽろぽろと皮膚が剥がれ落ちますが、皮膚がジュクジュクと化膿することもあります。高温多湿な季節になると、症状が悪化しがちです。

- 小水疱型(しょうすいほうがた)

足の裏に発生する白癬で、かゆみを伴うことがあります。まず小さな水疱ができ、しばらくすると皮がむけていきます。梅雨から秋口に症状が増悪しやすく、秋以降に緩和することが多いです。

- 角質増殖型(かくしつぞうしょくがた)

非常に稀なタイプで、足の裏全体が赤味を帯びます。足の裏の皮膚が厚く硬くなり、ひび割れを起こしたり、乾燥して白くなり皮膚がむけたりします。かゆみはないので、白癬が原因だと気づかないこともあります。冬は角質化した部分がひび割れを起こして、痛くなることがあります。

手白癬

手に発生する白癬で、最初は手のひらにかゆみのある小さな水疱ができて、そこから皮膚が分厚くなっていきますが、たまに皮がむけることもあります。白癬が手だけに発症することは滅多になく、ほとんどの場合、足に発生した白癬を指で掻いてしまうことで、白癬菌が足から手に感染して発症します。

爪の水虫(爪白癬)

爪に発生する白癬で、爪の先端または爪の脇から症状が始まり、悪化すると爪は全体に白~黄色に濁ってきます。

さらに悪化すると爪そのものが分厚くなって変形します。年齢を重ねるにつれてリスクが高くなります。

体部白癬

俗に「ぜにたむし」と呼ばれます。腕や脚、体幹部などに生じた赤いブツブツが、輪状に広がりますが、その輪の中は健常な皮膚に見えます。

また、赤いブツブツはかゆくなります。犬・猫から感染したり、格闘技選手との接触で感染したりすることもあります

股部白癬

俗に「いんきんたむし」と呼ばれます。陰部を中心に輪状(円形~半円状)の紅斑が広がります。

紅斑部はかゆみが強く、痛みを感じることもあります。

頭部白癬

俗に「しらくも」と呼ばれます。白癬菌が頭の地肌に感染することが原因です。感染部位の毛髪が抜け、フケに似た皮膚片が目立ちます。

戦前は子どもによく起きていましたが、現在は衛生状況が良くなり、滅多に起こりません。