いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。

再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。

目の中の病気

目の外の病気

POINT

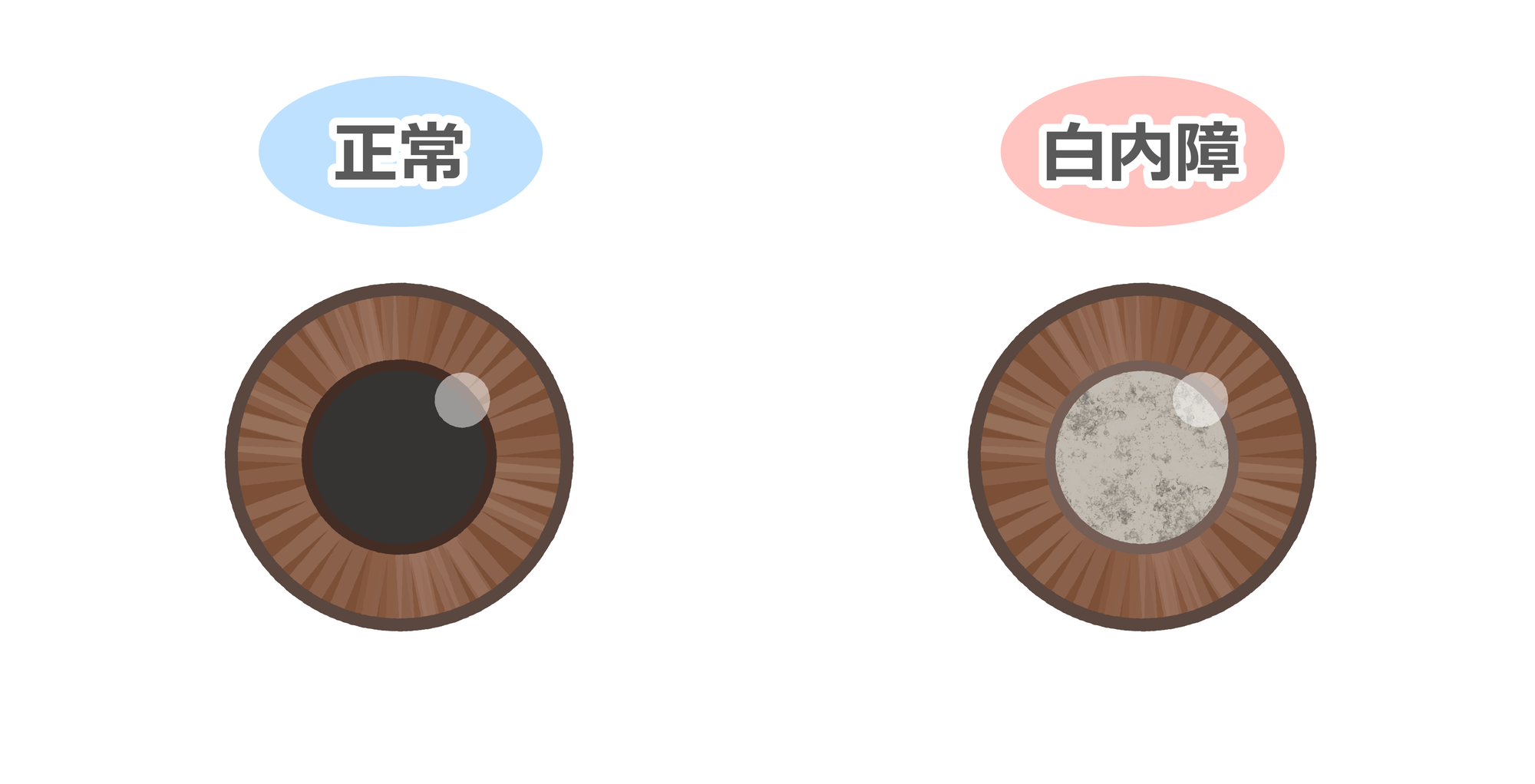

白内障

白内障とは、ピント調節に欠かせないレンズの働きをする水晶体が白濁するために、見え方に障害が出る病気で、主な症状には、光がまぶしい、視界がぼやけるなどがあります。

白内障とは、ピント調節に欠かせないレンズの働きをする水晶体が白濁するために、見え方に障害が出る病気で、主な症状には、光がまぶしい、視界がぼやけるなどがあります。

原因として加齢、お薬の副作用、アトピー、紫外線、放射線などが挙げられ、水晶体のタンパク質が変性し、白濁や硬化を起こすために症状を呈します。

治療法には薬物療法(あくまでも進行を遅らせるのみ)や手術療法があります。なお、加齢に伴う白内障では40代で発症するケースもあるため、以前よりまぶしく感じる、視界がぼやけるという時には、早めにご相談ください。

緑内障

緑内障とは、眼圧上昇により視覚情報を脳へと伝える視神経が圧迫され障害されるために生じる病気で、主な症状には、視野の欠損や狭窄があります。視野や視界の障害は発症すると回復困難なため、早期治療が欠かせません。

治療法には薬物療法、手術、緑内障レーザー治療などがあります。また、緑内障の早期は自覚症状に乏しく気付きにくいため、40歳以上の方は眼科受診をお勧めします。

糖尿病網膜症

糖尿病網膜症とは、長期間の高血糖状態によって網膜の微小血管が損傷を受け、視力が低下する糖尿病の合併症です。この病気は眼底出血や網膜剥離を引き起こし、最悪の場合、失明に至ることもあります。糖尿病網膜症は「単純糖尿病網膜症」「前増殖糖尿病網膜症」「増殖糖尿病網膜症」の順に進行します。

治療は、単純糖尿病網膜症や前増殖糖尿病網膜症の段階では、主に網膜光凝固術を行います。また、黄斑浮腫を伴う場合には、ステロイド薬や硝子体内注射(抗VEGF薬注射)による薬物療法が用いられます。

増殖糖尿病網膜症まで進行すると、視力が著しく低下するため、網膜硝子体手術が必要になることが多いです。また、糖尿病網膜症は血管新生緑内障を合併することがあり、その場合は緑内障の治療も行います。手術後も糖尿病のコントロールを適切に行わなければ、網膜症が進行するリスクがあります。糖尿病の管理が良好であっても、眼科への定期的な通院は欠かせません。

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性症とは、加齢に伴って網膜の黄斑部が出血したり損傷を受けることで視力が低下する病気です。

欧米では成人の失明原因の第1位、日本では第4位に位置し、近年増加傾向にあります。黄斑は網膜の中心部分にあり、細かいものを見たり、色を識別するために重要な役割を果たしています。加齢黄斑変性症は進行性の病気で、進行すると物が歪んで見えたり、視野の中央が欠損するなどの症状が現れます。この病気には「滲出型黄斑変性」と「萎縮型黄斑変性」の2種類があります。

治療法としては、網膜光凝固術(網膜レーザー治療)や硝子体内注射(抗VEGF薬注射)が用いられます。

網膜剥離・網膜裂孔(円孔)

網膜剥離や網膜裂孔は、飛蚊症(視界に虫が飛んでいるように見える現象)を引き起こすことがあります。

網膜剥離にはいくつかのタイプがあります。加齢などで網膜に穴が開き、そこから液化した硝子体が流れ込んで徐々に網膜を剥がす「裂孔原性網膜剥離」、糖尿病網膜症などによる「牽引性網膜剥離」、炎症などで網膜裂孔を伴わずに網膜が剥がれる「滲出性網膜剥離」などです。

網膜剥離が発生すると、飛蚊症のほかにも、光視症(視界にチカチカと存在しない光が見える現象)、視力低下、視野欠損(視野の一部が見えにくくなる)などの症状が現れることがあります。網膜剥離は放置すると失明に至る可能性があるため、早期発見と早期治療が非常に重要です。この状態は加齢や打撲、体質的な要因、強度近視などによって引き起こされると考えられています。

網膜中心動脈閉塞症

血管が詰まることで網膜の視細胞が機能しなくなる病気です。

視細胞が働かなくなる部分では光を感じ取ることができず、映像として認識できなくなります。この病気は片眼に突然発症することが多く、痛みは伴わないものの、視界が見えにくくなります。時間が経過すると、眼鏡を使用しても視力が0.1以下にまで低下することがあります。

網膜中心静脈閉塞症

網膜閉塞症とは、網膜の静脈が詰まることで網膜が正常に機能しなくなり、視界がぼやけたり視力が低下するなどの症状を引き起こす病気です。閉塞する部位により、網膜中心静脈閉塞症や網膜静脈分岐閉塞症などに分類されます。

この病気は動脈硬化が原因となることが多く、高齢者や高血圧、糖尿病、高脂血症などの全身疾患を伴う若年者に発症しやすいです。静脈系の閉塞では、網膜に出血が起こり、黄斑浮腫を伴うことがあります。飛蚊症の悪化や視界が砂嵐のように感じる症状で受診し、検査によって診断されることが多いです。

治療法としては、抗凝固療法や網膜光凝固術(網膜レーザー治療)を行います。また、黄斑浮腫を伴う場合には、ステロイド薬や硝子体内注射(抗VEGF薬注射)による薬物療法が用いられます。

飛蚊症

飛蚊症になると、視界に小さな浮遊物が現れ飛んでいるように動きます。浮遊物の形状は、糸状や小さな粒状、輪の形をしており、黒色から半透明の色をしています。

浮遊物は明るい場所に行くと、特にはっきりと見えやすい特徴があります。飛蚊症は、あらゆる年齢層に発生しますが、特に高齢者や近視の人に多く見られます。多くの場合、心配のない状態です。

しかし、飛蚊症は自覚症状が少なく、視力が低下したり痛みを伴わないことが多いため、軽視されがちです。結果として、網膜剥離や眼底出血などの重大な目の病気を見逃し、最悪の場合失明に至ることがあります。飛蚊症を感じた場合は、できるだけ早く眼科で診察を受けることをお勧めします。

ぶどう膜炎

ぶどう膜炎は、虹彩、毛様体、脈絡膜からなる血管が豊富な「ぶどう膜」に炎症が起こる病気で、脈絡膜や網膜、強膜(白目)にも炎症が広がることがあります。日本では、ぶどう膜炎の約40%が「ベーチェット病」「サルコイドーシス」「原田病」によるもので、これらは3大ぶどう膜炎と呼ばれ、ベーチェット病とサルコイドーシスは特定疾患に認定されています。

症状には視界のかすみ、まぶしさ、飛蚊症、充血、目の痛み、ものが歪んで見えるなどがあり、片目または両目に発症することがあります。原因は細菌、ウイルス、寄生虫などの感染や免疫異常ですが、30〜40%は原因不明です。

麦粒腫

麦粒腫(ものもらい)とは、まぶたの中にある皮脂を分泌するマイボーム腺や汗を出す汗腺が、黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌などの細菌に感染して炎症を引き起こす疾患です。主な症状としては、まぶたの赤み、腫れ、痛みがあり、最終的には麦粒腫が破れて膿が出ることがあります。治療には抗菌薬の点眼や軟膏による薬物療法が用いられ、腫れがひどくなった場合には切開が行われることもあります。

霰粒腫

霰粒腫とは、まぶたの中にある皮脂を分泌するマイボーム腺が詰まり、脂肪が溜まることでできるしこりです。主な症状としては、まぶたの腫れがあり、時には炎症を起こして痛みを伴うこともあります。治療方法としては、目を温めたり、点眼薬や軟膏による薬物療法が行われます。腫れが大きくなり、目がかすむなど日常生活に支障をきたす場合には、切開して摘出することもあります。

VDT症候群・IT眼症

VDT症候群またはIT眼症とは、長時間にわたってパソコンやスマートフォンなどの画面を見続けることにより、ドライアイ、目の充血や疲れ、頭痛、身体の疲れなどの身体症状や、イライラ、抑うつ、不安感、不眠などの精神症状が生じる病気です。

症状を軽快させるには、目薬や内服薬による薬物療法の他、エアコンやディスプレイ配置の調整、画面を見る時間の削減、適切な運動習慣や緊張をほぐす時間の取り入れなど環境の見直しが必要です。なお、VDT症候群によって近視やドライアイなどの目の病気が生じることもあるため、長時間モニターを見る方は特に気を付けなければなりません。

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎とは、目に花粉やダニなどのアレルゲンが接触することで目を覆う結膜に炎症が生じる病気で、主な症状は目の充血やかゆみ、目やに、目の違和感、涙が出るなどです。アレルギー反応が生じるアレルゲンとの接触機会を減らし、薬物療法による治療を実施します。結膜炎による目のかゆみに対して目を擦ると、角膜の傷や結膜の腫れに繋がる場合があるため注意が必要です。

流行性角結膜炎(感染性結膜炎)

アデノウイルスの感染によって引き起こされる結膜炎は、非常に感染力が強いです。感染者が目を触った手でモノに触れ、それに他の人が触れた後に目をこするなどすると、高い確率で感染が広がります。タオルなどを介しても感染しますが、空気感染はしません(インフルエンザは空気感染する)。

この結膜炎では、目やにが多く目が開けられないほど出たり、充血したりすることがあります。症状が重い場合には、黒目(角膜)に傷がつき、傷跡が残る角膜混濁や、まぶたの裏側に炎症の白い膜(偽膜)ができることがあります。

ドライアイ

ドライアイとは、涙の量が減ることで目の潤いを保つ働きが低下したり、涙の質の変化により目の保護や栄養を与える作用が不十分になったりすることで、目の乾燥や物が見えにくいなどの症状を示す病気です。他に、光がまぶしく感じられる、目が充血する、涙の量が増えるなどが生じることもあります。

ドライアイの原因として、加齢、長い時間パソコンやスマートフォンの画面を見る、空調の風を目に受けるなどが挙げられます。治療法には、薬物療法や涙の流出口を塞ぐ涙点プラグ挿入治療があります。

結膜下出血

結膜下出血とは、結膜下の小さな血管が破れて出血し、白目の部分がべったりと赤く染まる状態です。多少のごろごろ感はあるものの、痛みはほとんどありません。

原因は多岐にわたり、くしゃみやせき、過度の飲酒、月経、水中メガネの締めすぎなどでも引き起こされることがあります。結膜下の出血では、眼球内部に血液が入ることはなく、視力が低下する心配もありません。この出血は、通常1~2週間で自然に吸収されますが、強い出血の場合は2~3ヶ月ほどかかることもあります。いずれにしても、ほとんどの場合は自然に吸収されるため、心配する必要はほとんどありません。

角膜疾患

角膜疾患とは、黒目表面の角膜に起こる病気全般を指し、涙の量が減少して目が乾燥するために異物感や目の充血が生じるドライアイ、コンタクトレンズなどの装着時の刺激で生じる角膜潰瘍、薄くなった角膜部分が前へ膨らむ円錐角膜などがあります。角膜疾患では治療の開始が遅い場合、視力の低下に繋がることがあります。

角膜ヘルペス

角膜ヘルペスとは、角膜に単純ヘルペスウイルスが感染して起きる病気で、症状として、目の充血、目の異物感、涙が出る、光がまぶしく感じられる、目の痛みなどを呈します。角膜ヘルペスは、角膜外側に潰瘍が生じる上皮型と角膜内側に炎症が生じる実質型の2つに分類されます。

治療法には、薬物療法や角膜移植などがあります。単純ヘルペスウイルスに感染すると、症状は軽快してもウイルスが神経の中に潜伏するため、ストレスや疲労などで抵抗力が落ちると再発する場合があります。心身の調子を整え、再発防止に努めることが大切です。

翼状片

翼状片とは、鼻側の結膜から黒目に向かって三角形の血管を伴う組織が増えて入り込む病気です。

紫外線やほこりが原因だと言われており、農業や漁業などの屋外作業をする方に多く、常時目の充血が見られます。黒目の中央まで組織が入り込む場合は、手術を行います。翼状片は良性腫瘍ではあるものの、病状が進むと乱視や視力低下が生じ、さらに失明のリスクもあるため、可能な限り早期の眼科受診が必要です。

眼瞼下垂

眼瞼下垂とは、黒目を覆うようにまぶたが垂れ下がる状態で、物が見にくくなる、目を開けていても眠たそうだと言われるなどの症状を示します。原因には、先天性、加齢や病気のためにまぶたを持ち上げる筋肉や膜の弱まりがあり、治療法は手術です。

眼瞼痙攣

眼瞼痙攣とは、まぶたを動かす眼輪筋が意図せず痙攣を起こし、目が開きづらくなる病気です。

治療には、薬物内服療法、ボツリヌス療法、手術などがあります。発症には睡眠導入薬や抗不安薬の服用が関与していると考えられ、40代の女性に多く見られます。

ボツリヌス療法

(ボトックス注射)について

ボツリヌス療法とは、目的とする筋肉にタンパク質であるA型ボツリヌス毒素を注射して、神経伝達を抑え筋肉の緊張を緩める治療法です。

眼瞼痙攣治療に使用され、注射をして2〜5日後からまぶたの痙攣が改善します。2〜4ヶ月間効果が持続しますが、時間の経過に伴い効果が消失するため、再投与する必要があります。当院では施行しておりませんので、ご希望の場合は近隣病院へご紹介いたします。

逆さまつげ

俗に逆さまつげと呼ばれる内反症は、元々外側を向くように生えるまつ毛が内側に向いて、目の表面に接触する状態を言います。

まつ毛が目に触れるため角膜に傷が入り、涙が多く出る、目のゴロゴロ感、目やになどの症状を呈します。逆さまつげには、先天性のものと加齢を原因とするものとがあり、診察にて定期的にまつげを抜くことが必要になりますが、外科的な治療が必要と医師が判断した場合は近隣病院へご紹介いたします。

斜視

斜視がある子どもは、見えにくさを感じる目を使わなくなり弱視になります。また、顔を斜めにして見ようとすることもあります。

主な原因は、眼球を動かす神経や筋肉の障害、遠視で、他に目や脳、全身の疾患に付随するものなどがあるため、眼科検査に加え、MRIや全身検査などを行うこともあります。治療法は、斜視のタイプや年齢により異なるため、詳細な検査や手術が必要と医師が判断した場合は、東邦大学の斜視弱視外来へご紹介いたします。

弱視

弱視とは、幼少期に何らかの原因で物を鮮明に見る機会を失うことで、視覚情報を認識する脳が正常に発達できない状態を言います。判定は矯正視力で行い、裸眼視力が低くても矯正視力が1.0あれば弱視には当たりません。

幼少期に視力の発達が不十分だと、成長してから眼鏡などで矯正を行っても十分な視力を得られません。弱視治療では早期発見と早期治療が重要で、通常目に合う眼鏡による屈折矯正を行います。弱視の原因は多様で、相互に関連する場合もあるため、原因を問わず眼鏡が欠かせません。眼鏡による矯正でピントの合った像を脳に届けることで、発達を促し、不鮮明な像をクリアな像として見ることが可能になります。視力改善には、眼鏡の使用を継続することが重要です。

当院の眼科について

当院の眼科では、東邦大学の医師が交代で診療にあたっており、緑内障、斜視弱視、神経眼科、ドライアイ、涙道、眼瞼、糖尿病網膜症、黄斑変性症など大学と同レベルでの診療が可能となっております。

当院の眼科では、東邦大学の医師が交代で診療にあたっており、緑内障、斜視弱視、神経眼科、ドライアイ、涙道、眼瞼、糖尿病網膜症、黄斑変性症など大学と同レベルでの診療が可能となっております。

主な連携先病院

- 東邦大学医療センター 大森病院

- 慶應義塾大学病院

- 東京品川病院

- その他近隣病院、クリニック