いすゞ病院は改修工事のため、2026年1月より休診しております。

再開に関する最新情報は、ホームページの「お知らせ」にてご案内いたします。

高尿酸血症(痛風)について

高尿酸血症とは、血中の尿酸値が異常に高い状態が継続する疾患です。

高尿酸血症とは、血中の尿酸値が異常に高い状態が継続する疾患です。

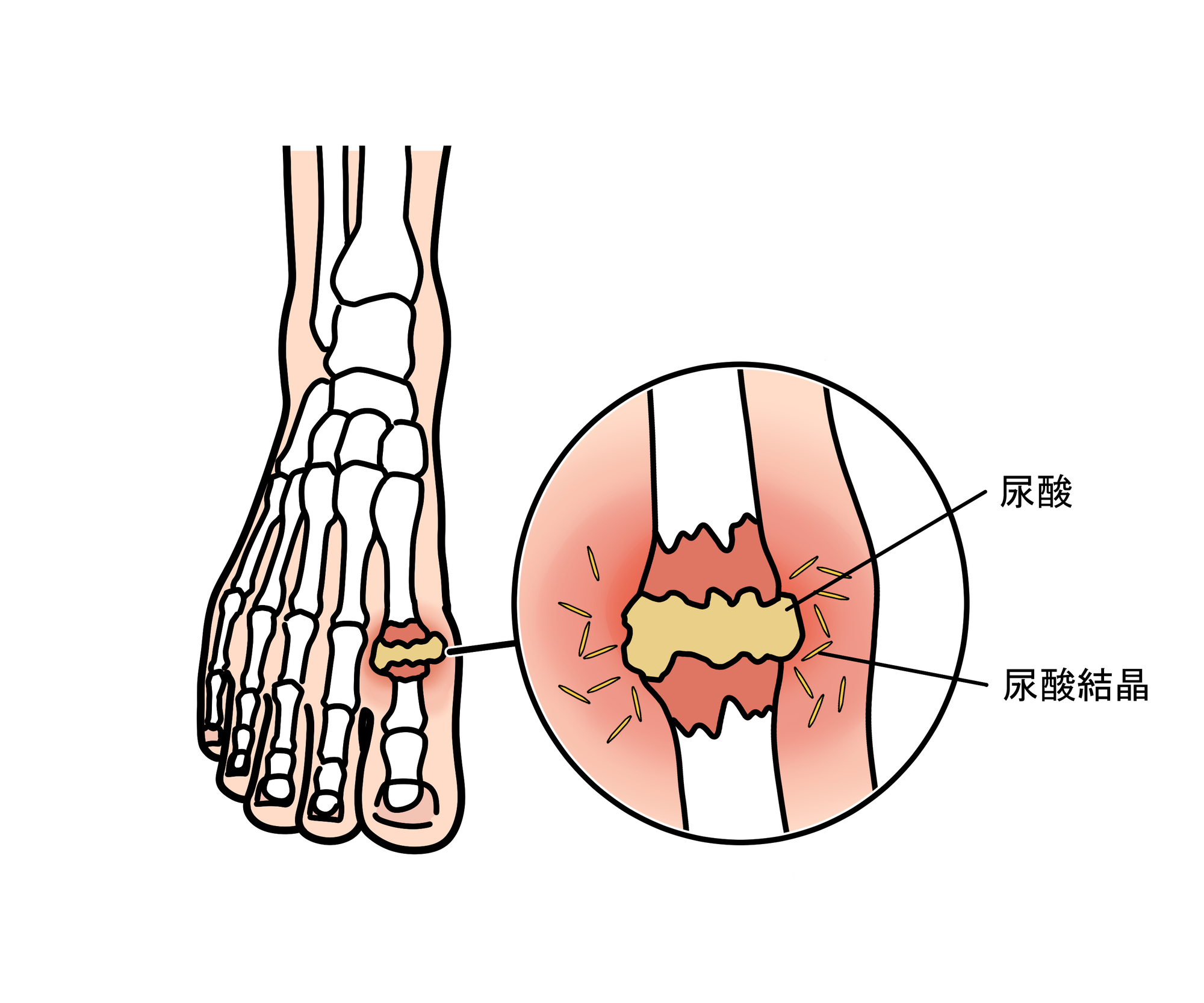

尿酸は水に溶けにくく、血中で溜まって結晶化した状態のものを尿酸塩と言います。痛風は、この尿酸塩が足の指の関節に沈着して炎症を起こし激しい痛みを伴う発作です。なお、尿酸値が高い場合でも痛風が起こらないこともあります。

ただ、尿酸値が高い状態が継続すると、尿路結石症や腎疾患に繋がる可能性があり、他にも、脳卒中や心筋梗塞などの深刻な疾患を引き起こす恐れもあります。そのため、健康診断で尿酸値が高いと判明した場合は当院までご相談ください。

高尿酸血症(痛風)の原因

尿酸はプリン体から作られており、プリン体は食品などにも含まれますが、体内でも新陳代謝によって生成されます。

そのため、代謝異常などが起きていると、プリン体が必要以上に生成されてしまい、高尿酸血症を引き起こすことがあります。また、プリン体を多く含む魚卵やレバーなどの食品を食べ過ぎてしまった場合も高尿酸血症の発症リスクが高まります。

その他、腎臓疾患によって腎機能が低下することで尿酸を上手く排出できなくなり、高尿酸血症が起こることもあります。このように原因は複数あるため、まずは検査で原因を特定し、それに応じた治療を行う必要があります。

高尿酸血症(痛風)の症状

高尿酸血症自体では苦痛や痛みなどの症状は生じないものの、治療を受けずに尿酸値が高い状態が続くと、痛風や尿路結石症、慢性腎臓病(CKD)、腎不全などの合併症が起こる可能性が高くなります。なかでも、痛風を合併しやすく、高尿酸血症と言えば痛風と言っても過言ではありません。

高尿酸血症自体では苦痛や痛みなどの症状は生じないものの、治療を受けずに尿酸値が高い状態が続くと、痛風や尿路結石症、慢性腎臓病(CKD)、腎不全などの合併症が起こる可能性が高くなります。なかでも、痛風を合併しやすく、高尿酸血症と言えば痛風と言っても過言ではありません。

痛風が起きた場合、最初は尿酸が蓄積しやすい手足の関節に症状が 起こります。特に足の親指の付け根に痛みが現れます。痛風発作は、予兆なく急に起こり、関節が赤く腫れ、耐えられないほど強い痛みが生じます。最初は痛みが一時的に緩和しますが、再度、急に痛みが 起こり、徐々に痛みが長引くようになります。

尿路結石症は、尿の通り道に結石ができる疾患で、痛風と同様に強い痛みが現れます。

腎障害は重症化すると、最終的に入院や通院を伴う透析治療が必要になります。透析では毎日~数日ごとに血中の老廃物を除去しますが、非常に苦痛に感じます。

このように尿路結石を治療せずにいると、様々な合併症が起こる恐れがあるので、早めに受診することをお勧めします。

高尿酸血症によっておこる

合併症

- 痛風

手足をはじめ、肩や肘、腰、膝など全身の関節に強い痛みが現れます。 - 尿路結石症

背中やわき腹に、耐えられないほどの激痛が突然起こります。 - 慢性腎臓病

慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の異常が慢性化し、腎機能が大幅に低下する疾患です。初期は自覚症状が乏しいですが、悪化するとむくみや貧血、息切れ、倦怠感、夜間尿などの症状が起こります。症状を自覚した段階では慢性腎臓病(CKD)が重症化しているケースが多いです。 - 腎不全

腎臓には、左右に合計約200個のネフロンという組織が存在しています。ネフロンは尿細管と腎小体から成り立っており、尿の生成、体内水分量や電解質などの濃度を一定に保つ役割を担っています。腎不全とは、ネフロンの機能が60%以下に低下した状態です。10%未満にまで悪化すると末期腎不全となり、人工透析が必要になります。 - 高血圧・脂質異常症・糖尿病など

検査・診断

高尿酸血症は、血清尿酸値が7.0mg/dl以上となると判断されます。

なお、数値は変動するため、健康診断で指摘された場合、当院でも再検査を実施します。

また、高尿酸血症は、肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症、脂肪肝、腎障害などを併発する可能性が高いため、こうした疾患のスクリー ニング検査も実施します。

高尿酸血症(痛風)の治療法

痛風発作では、痛みや炎症を抑える治療を実施します。

痛風発作では、痛みや炎症を抑える治療を実施します。

なお、痛風発作が起きている間は正しい尿酸値を検査で測定することはできず、また、症状が起きている間に尿酸値を適正値に戻すための治療を行うとかえって症状が強まる恐れがあります。先に痛みを抑える治療を行うことで症状は数日~2週間程度で治まるので、その後に尿酸値を測定し、高尿酸血症の治療に進みます。

高尿酸血症の治療法は、尿酸値、原因、痛風発作経験の有無に応じて変わります。軽度の場合は適度に水分を摂取したり食事療法を行ったりすることで治せることもありますが、効果があまり得られない場合は薬物療法を行います。

激しい運動や急激に尿酸値を下げると痛風発作を誘発することがあり、徐々に下げていくことが大切です。なお、尿酸が結晶化している場合、溶けて排出されるまで治療を継続することが必要です。

食事療法

カロリー制限により標準体重にキープしつつ、プリン体を豊富に含む食品を可能な限り控えて頂きます。

また、アルコール飲料は尿酸値の上昇を招くため、種類にかかわらず禁酒が必要です。

運動療法

激しい運動は尿酸値を上昇させる可能性があるため、適度な有酸素 運動を継続して行いましょう。

例えば、階段を上るなど簡単で取り組みやすいものがお勧めです。日頃からスポーツを行っている方は医師に相談しましょう。

薬物療法

上記の治療では効果が得られない場合、または尿酸値が非常に高かったり痛風発作が起きたりしたことがある場合、薬物療法を実施します。お薬は原因に応じて異なります。適切なお薬を選択し、目標値となる6.0mg/dL以下まで徐々に低下させていきます。

尿酸値を低い状態で維持することで、結晶化した尿酸が溶けて尿と一緒に排出されます。